О чем молчат фрески

В 2021 году по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия в Нижегородской области началась масштабная работа по консервации руинированных храмов. В благочиниях составлены списки таких святынь: в Нижегородской епархии их насчитывается 50, в митрополии — 300. Всего на территории Нижегородской епархии 76 разрушенных церквей, ведется постоянная работа по их консервации — для дальнейшего возрождения. Наши фотокорреспонденты побывали в таких храмах в Арзамасском районном благочинии. И зафиксировали фрески, которые необходимо восстановить или поновить.

Фреска — в переводе с итальянского «свежий, сырой» — это когда пишут по свеженанесенной, не высохшей известковой штукатурке красками на воде или животном клее. Искусством создания фресок сегодня владеют немногие художники — это мастерство было более популярно в эпоху Раннего Возрождения. Сама же техника росписи по сырой штукатурке появилась несколько тысячелетий назад. Древнейших фресок сохранилось немного. Например, следы росписей церкви Покрова-на-Нерли еще прослеживались в середине XIX века, но сейчас их уже нет.

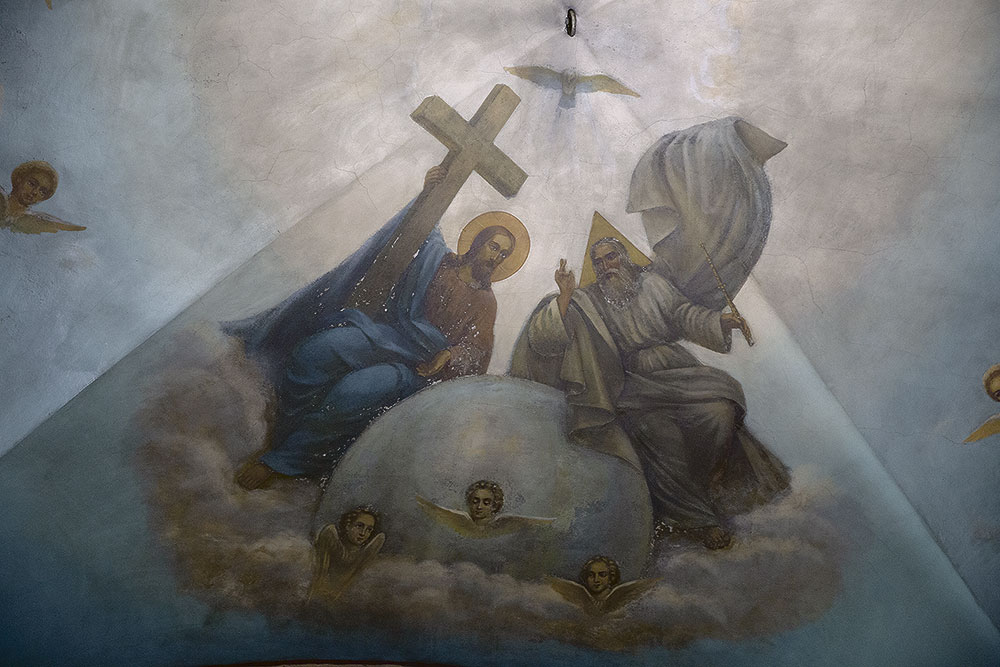

Икон в храме может быть лишь какое-то конечное количество. А фрески покрывают полностью все стены, так что, куда бы ни падал взгляд, мы обязательно увидим лики святых угодников. В храме, расписанном фресками или украшенном мозаикой, вы как будто попадаете на

Небеса. Собственно, весь храм являет собой целостный образ Небесного Царства. Вверху — лик Господа Иисуса, ниже обычно помещают святых апостолов и угодников, получивших особую благодать от Господа. Важным элементом храмовой росписи является оформление сводов — здесь обычно изображаются херувимы и серафимы, а также медальоны с ангелами.

Фрески задают атмосферу храма. Что бы они поведали нам, умей они говорить? Можно только догадываться, но прихожане скажут за них.

Храм в честь иконы Божией Матери «Одигитрия» Смоленская села Выездного

Церковь построена в 1815 году. Организовал ее постройку крепостной крестьянин села Иван Гостьков, помогали денежными средствами и другие жители Выездного. Богатый вклад внес владелец села Михаил Салтыков. В 1930-е годы колокола с колокольни были сброшены и конфискованы. Официально храм закрыли 30 июля 1941 года по решению Горьковского облсовета и передали под зернохранилище. В 1943 году церковь была возвращена Нижегородской епархии.

Вера Бухарина, староста храма:

— Смотришь на росписи — и думаешь: их видели многие поколения моих предков, молились перед ними. И охватывает благоговение. Лики эти как родные: приходишь в храм и встречаешься с ними, как с близкими. Хотелось бы, чтобы их поновили, но возникает тревога, вдруг лик потом изменится, и я уже не узнаю его?

Троицкий и Архангельский храмы села Заречного

В селе Ямская Слобода Арзамасского уезда (ныне Заречное Арзамасского района) Нижегородской губернии, согласно «Адрес-календарю Нижегородской епархии» за 1904 год, были возведены теплый каменный храм в честь Архангела Михаила (1784) и холодный каменный — во имя Святой Троицы (1839), а также колокольня. В советское время, в 1937 году, обе церкви были закрыты, а здания затем использовались в качестве зернохранилищ. В обоих храмах из внутреннего убранства фрески сохранились лишь частично. Восстановление Троицкого храма началось в мае 2021 года.

Ирина Воронина, директор воскресной школы имени священномученика Николая Троицкого (Арзамас):

— В Троицком храме службы пока не проводятся. Мы надеемся, что скоро его восстановят и распишут и он заиграет с новой силой новыми красками. Мы этого ждем, молимся и помогаем. Мои ребята с родителями очень любят здесь трудничать.

Алевтина Кочнева, жительница Заречного:

— Моя мама была кладовщицей зерно-хранилища в храме, когда его закрыли. Поэтому мое детство прошло там. Хорошо помню лики на своде: один святой сидит, а другой изображен во весь рост, оба в черном одеянии. Смотрели они на нас очень строго. Весь храм был в голубых цветах, кругом по стенам были изображены ангелы. Так бы хотелось, чтобы в церкви шли службы, а то приходится идти полчаса до городского храма, а мне уже в силу возраста тяжело. Нас мало в селе, но мы надеемся дождаться звона колокола, который созовет нас на службу.

Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы села Большого Туманова

В 1733 году в Большом Туманове появился деревянный Покровский храм с приделом в честь святителя Николая. Он просуществовал вплоть до конца XIX века, когда решено было возвести новую каменную церковь. Село было государевым, и храм строился силами самих крестьян. Поэтому строили его долго, 40 лет, начиная с 1874 года. Зимняя его часть была освящена епископом Нижегородским и Арзамасским Иоакимом (Левицким) в 1906 году, а летняя — в 1911-м. Летний храм в 1909–1910 годах был расписан артелью художников из Орехово-Зуева — и фрески, и иконостас. Закрыли церковь в 1938 году, но жители села, по воспоминаниям старожилов, защищали свой храм до последней возможности.

Павел Туркин, заведующий библиотекой Московской духовной академии:

— Я родился в селе и люблю этот храм всей душой. В 1989 году он вновь открылся для богослужений, и его первым и бессменным настоятелем является мой отец Александр Туркин. Высокохудожественные фрески и иконостас требуют детальной реставрации. Хотелось бы, чтобы были восстановлены и росписи зимнего храма. В настоящее время они скрыты побелкой, но они там есть.

Подготовила Мария Герман

При цитировании ссылка (гиперссылка) на сайт Нижегородской митрополии обязательна.