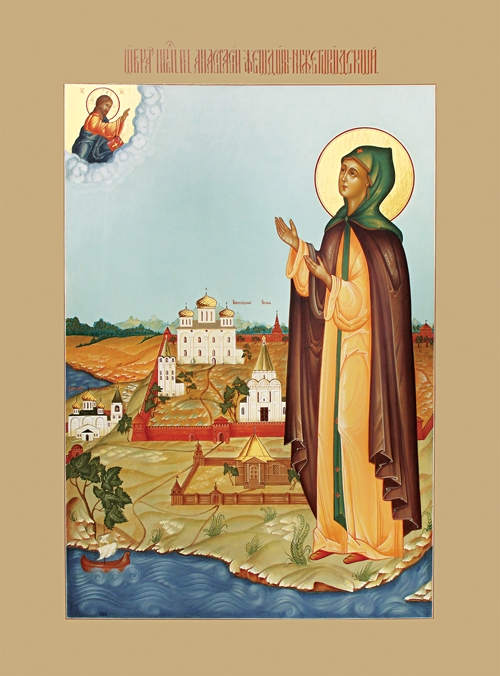

Великая княгиня Анастасия Иоанновна, супруга великого князя Андрея Константиновича, в иночестве Васса, в схиме Феодора

Благоверная княгиня Васса (Анастасия) — супруга Великого князя Нижегородского Андрея Константиновича (1355–1365) — была родом из Твери. Родители ее — отец Иоанн Славный и мать — Анна. Отец ее, как показывает название «славный», был боярин, происходил родом из Киева и прозывался Киасовским.

Благоверная княгиня Васса (Анастасия) — супруга Великого князя Нижегородского Андрея Константиновича (1355–1365) — была родом из Твери. Родители ее — отец Иоанн Славный и мать — Анна. Отец ее, как показывает название «славный», был боярин, происходил родом из Киева и прозывался Киасовским.

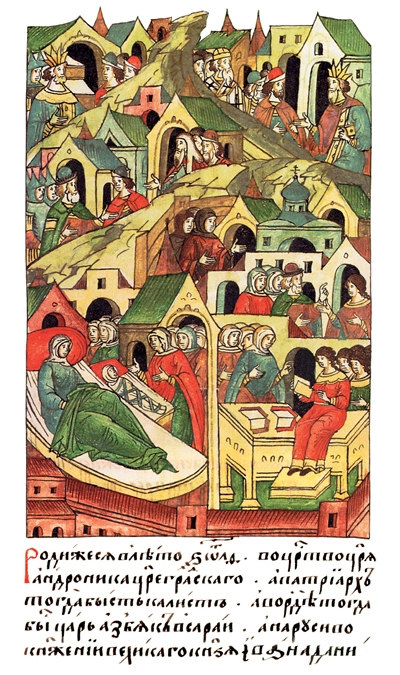

Родилась Анастасия в 1331 году «в царство царя Андроника Цареградского, а патриарх тогда был во Цареграде Калисте, а в Орде был тогда царь Азбяк (Узбек) в Сараи, а на Руси во княжение великого князя Ивана Даниловича Калиты, а митрополит был тогда на Руси Феогност».

С ранних лет она привыкла к «книжному учению», которое было в то время достоянием немногих. Предметом ее чтения было Божественное Писание, она знала Ветхий и Новый Завет. И это чтение глубоко запало в детскую душу, она «сердцем прилежаще к Божественному Писанию». Слово Божие сделалось ее достоянием, частью ее существа, и поэтому Анастасия «восхоте во иноческий чин облещися» (принять постриг).

Внутренняя потребность сердца, однако, столкнулась с долгом послушания родителям; ее желанию не суждено было исполниться. По воле родителей и, по-видимому, не без борьбы, она «нужею» «приобщилась законному браку» с Великим князем Нижегородским Андреем Константиновичем. Ей было в это время 12 лет.

Молодые супруги жили благочестиво, верные заветам Христовым.

Великий князь Андрей Константинович отличался глубокой религиозностью и христианской настроенностью. «Зело пишут его духовна и добродетельна». Он был человек «благочестивый», «честный и благоверный», «кроткой и смиренный», перед кончиною своею «во иноческий образ и в схиму облечеся».

Ревность его «по Бозе», между прочим, выразилась в том, что он «лета 1359 в Нижнем Нов Граде постави церковь каменную святого Архистратига Михаила близ двора своего».

В замужестве благоверная княгиня вела подвижническую жизнь, не поддаваясь прелестям мира сего, «не внимаше суетному сему житию, и славу суетного века сего нивочтоже вмени».

Рождение княгини Анастасии.

Миниатюра из

«Лицевого летописного свода»

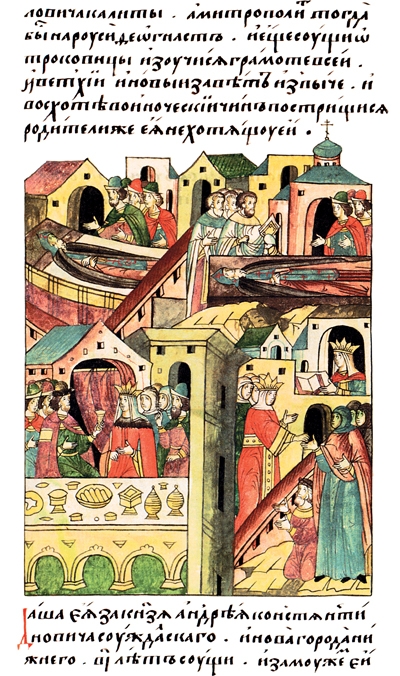

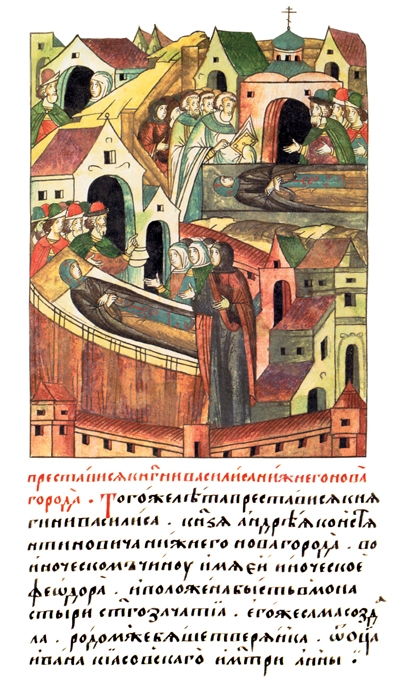

Благотворительность

Великой княгини Анастасии.

Миниатюра из

«Лицевого летописного свода»

Поводов к этой «земной славе» в княжение Андрея Константиновича было немало. Княжество Нижегородское при Андрее было «крепко стоятельным». С Ордой и Москвой Андрей поддерживал, по крайней мере, внешне, добрые отношения. «Нижний при нем служил убежищем всех притесняемых мелких удельных князей, в нем искал приюта и защиты князь Галицкий, бежавший из своего удела, в нем скрывался князь Стародубский, выгнанный из своего удела великим князем Московским. Во всем подражая московскому князю, Андрей окружал себя пышной свитой, держал при себе и безуездных князей; заботясь о блеске своей столицы, он старался украсить ее разными сооружениями». Словом, княжение Андрея с внешней стороны, было, пожалуй, и пышным. Во всяком случае, стремления к пышности были. Однако, при всех соблазнах мирских, благоверная княгиня в посте «нелицемерном» и «красном» воздержании, в целомудрии, в умильной молитве и чистоте пребывала, и «изсуши тело свое жесткостью жития», под светлым княжеским одеянием носила она на теле своем власяницу.

«Неоскудная милостыня» благочестивой княгини ясно говорит о нищелюбии ее. Последняя черта христолюбивой княгини особенно является ценной потому, что последние годы княжения Андрея Константиновича были омрачены тяжелыми бедствиями, постигшими Нижний Новгород, о которых с видимым ужасом пишет нижегородский летописец.

Моровое поветрие, охватившее всю русскую землю, коснулось и Нижегородского княжества, народ умирал в огромном количестве; едва зараза начала ослабевать, как Нижний постигла новая невзгода: настала страшная засуха, травы высыхали и обращались в пыль, земля трескалась, и от необычайного зноя загорелись леса, солнца не было видно в густых тучах дыма, воздух наполнился удушливым смрадом, на людей напал страх. Смертельная зараза снова усилилась, в Нижнем умирало ежедневно до 100 человек. «Бысть знамения на небеси, — пишет летописец, — облака были овогда кровавы, овогда черны и мгла стояла три месяца и людем тогда бысть тягостно и скорбно и рыба в реках мерла».

Настоятель Вознесенского Печерского

монастыря архимандрит Дионисий

совершает постриг

Великой княгини Анастасии.

Миниатюра из

«Лицевого летописного свода»

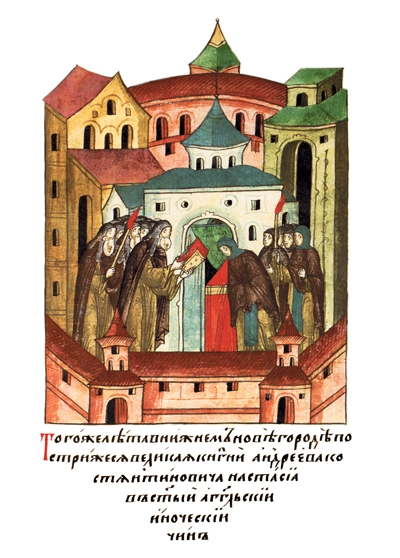

Кончина Великой княгини,

схимонахини Феодоры.

Миниатюра из

«Лицевого летописного свода»

В эту-то тяжелую годину скончался 2 июля 1365 года христолюбивый супруг ее Великий князь Нижегородский Андрей Константинович «и положен бысть в соборной церкви Боголепного Преображения идеже отец его Великий князь Константин Георгиевич положен». Княгиня же, много «плакавши по князи своем», похоронила его «с надгробными песнями». Глубокую скорбь княгини разделял и «весь град», и «державство», «восплакашеся по таковом благочестивом правителе».

После четырехлетнего вдовства Великая княгиня решилась выполнить давнее желание свое — «в иноческий чин облещися». Предварительно она раздает имение свое и богатство свое — злато, серебро и жемчуг — церквам, монастырям и бедным, «людей своих свободи» и «слуги своя и рабы и рабыни».

Пострижение она принимает от преподобного Дионисия, архимандрита Печерского, и поселяется в основанном ею по склону Кремлевской горы Зачатском монастыре, где учреждена была жизнь общежительная.

Жизнь ее в монастыре была образцом строгого подвижничества, она пребывала «в великом безмолвии» — один из самых суровых видов подвижничества, в строжайшем посте и воздержании и истязании плоти, «молитвами и слезами, стоянии нощным и неспанием, многажды и всю нощь без сна пребываше, овогда чрез день, овогда чрез два, иногда же и пять дней не ядяше, в мовню (в баню) не хожаше, в срачице не хожаше, но власяницу на теле своем ношаше: пива и меду не пьяше».

Отношения с внешним миром были совершенно прерваны, «из монастыря не исхождаше, на пирах и на свадьбах не бываше», а «жестоко и трудолюбезно живяше житие в посте и молитве и в почитании Божественных писаний, и во умилении и в слезах». «Кормяшеся рукоделием», — замечает летописец. Трудами рук своих снискивала себе пропитание бывшая княгиня Нижегородская, со смирением и покорностью Творцу и Создателю всяческую исполняла она работу, чтобы поддержать свои силы. Труд физический необходим был для труда духовного.

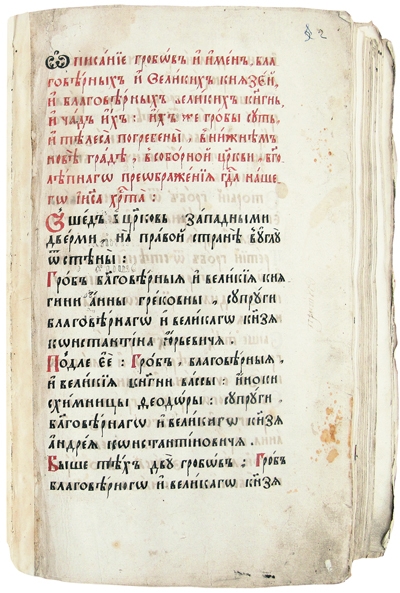

Фрагмент синодика Спасо-Преображенского

собора с записью о захоронени нижегородских

князей и княгинь

Жизнь подвижницы не могла пройти незамеченной для нижегородцев. Монастырь Зачатьевский стал убежищем для всех, ищущих подвига духовного, для тех, кого не прельщала суета мира сего.

Велика была и красота духа и нравственная чистота основоположницы новой обители, которая «ко всем любовь имеяше; злобы ни на кого не держаше». В силу этого вполне понятным является то, что «такое доброе и чистое житие ея видевше, мнови болярыни, жены и вдовицы и девицы постригошася у ней… и вси общее житье живяху», «жестоко же и крепко зело».

Число инокинь в монастыре, несомненно, было значительным: одни документы указывают 90, другие 110, а некоторые даже — до 160. Во всяком случае, общежитие иноческое в Зачатьевском монастыре было положено крепкое*.

* Зачатьевский монастырь находился на самом берегу Волги, вблизи впадения в нее речки Почайны. Он неоднократно горел и окончательно был уничтожен огнем в 1743 году. Тогда обитель перенесли на новое место. В 1764 году он был приписан к другому нижегородскому женскому монастырю — Происхожденскому, который в 1815 году был перенесен с территории кремля на Арзамасский тракт и стал именоваться Крестовозвиженским.

Крестовоздвиженский женский монастырь.

Гравюра А. Быстрицкого кон. XIX в.

Нет достаточных данных для суждения о том, сколько времени игуменствовала блаженная Феодора; неизвестно также, когда она приняла схиму с именем Феодоры, — мы находим только указание на то, что «блаженная Феодора, еще и к старости достиже, но от добраго подвига не ослабе, но паче жестоким и дивным житием препровождая жизнь свою». «И поболевши неколико дний преставися ко Господу, Его же измлада возлюби», произошло это 15 апреля 1378 года.

Погребена схимонахиня Феодора была в основанном ею Зачатиевском монастыре, но затем в XVI веке мощи ее были перенесены в Спасо-Преображенский кафедральный собор. В дальнейшем при многочисленных перестройках этого храма усыпальница нижегородских князей и архипастырей размещалась в подклете кафедрального собора. В юго-западной части нижнего храма находилась гробница схимонахини Феодоры. В годы советской власти, когда в 1929 году собор был взорван, гробница этой нижегородской святой, как и другие захоронения, была уничтожена.

Память св. блгв. Вассы 29 апреля